摘要 : 3中国自然资源经济研究院地质勘查行业研究所编写的《2019年地勘行业改革发展调研报告》,对地勘行业面临的形势、改革取得的进展与成效、面临的问题及对策进行了较为全面而深刻的剖析,现刊出以飨读者。

编者按

中国自然资源经济研究院地质勘查行业研究所编写的《2019年地勘行业改革发展调研报告》,对地勘行业面临的形势、改革取得的进展与成效、面临的问题及对策进行了较为全面而深刻的剖析,现刊取土钻机出以飨读者。

一、地勘行业发展形势

(一)地质勘查投入总体形势依然严峻

从经济大势上看,全球制造业产出大幅下降、世界经济贸易的规则之争和贸易保护风潮直接波及全球经济,全球矿产资源竞争愈演愈烈。2019年,全球勘探投资止增转跌,勘查预算为98亿美元,比2018年下降2.97%。全球地质勘查活动整体不及2018年活跃。

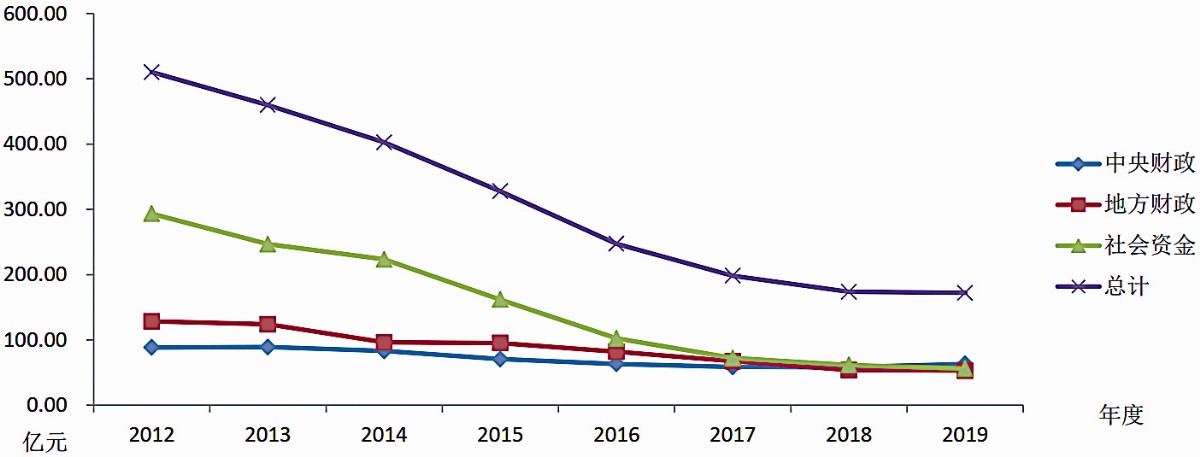

从国内来看,2019年,全国地质勘查投入延续了2012年以来的下行趋势(如图1)。2019年,全国地质勘查投入资金172.11亿元,同比减少0.9%。其中,中央财政为63.19亿元,占总量的36.7%,同比增加8.4%;地方财政为53.07亿元,占总量的30.8%,同比减少1.3%;社会资金为55.85亿元,占总量的32.5%,同比减少9.4%。整体来看,2019年社会资金投入下滑程度明显,占比进一步减少;中央及地方财政资金基本平稳,占比超过2/3,在当前地质勘查投入持续下滑的形势下,对保障地质勘查工作的稳定性和连续性发挥了重要作用。

图1 2012—2019年全国地质勘查投入对比图

(二)地勘行业经济发展和地勘队伍总体平稳

近年来,地勘行业克服地质勘查投入持续下滑的压力,积极拓展服务领域,从以找矿为核心的传统地质勘查业务,逐渐延伸到生态环境、旅游、农业、城市及工程建设等多个领域。地勘经济总体保持平稳运行发展态势。

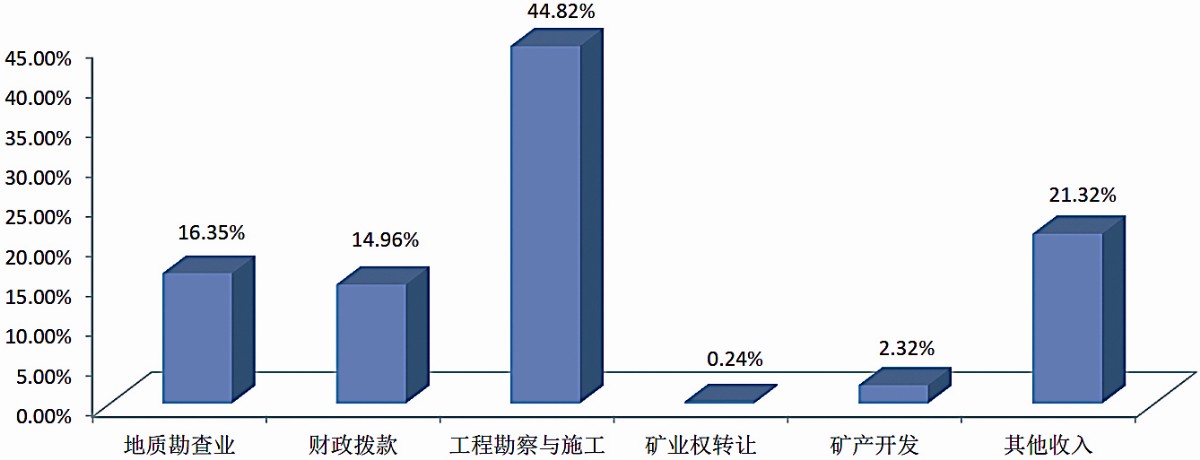

从2019年地勘行业统计数据来看,全国地勘行业总收入增长显著。根据可比口径(扣除不可比因素),2019年全国地勘单位总收入为2289.02亿元,同比增加41.36%。其中,地质勘查业收入374.19亿元,同比增加16.54%;财政拨款收入342.33亿元,同比增加19.00%;工程勘察与施工收入1025.86亿元,同比增加78.66%;矿业权转让收入5.45亿元,同比减少65.66%;矿产开发收入53.06亿元,同比减少11.39%。除上述收入外的其他收入(多种经营)488.13亿元,同比增加35.39%(如图2)。

图2 2019年地勘单位总收入构成(扣除不可比因素)

从收入结构来看,工程勘察与施工收入占比44.82%,成为地勘单位的主要收入来源。全国地勘行业队伍基本保持稳定,根据可比口径(扣除不可比因素),2019年全国地勘单位在职职工37.89万人,同比减少3.64%;地勘行业人均工资9.9万元,同比增长超过10%。

(三)部分政策深刻影响地勘单位改革和产业发展

——在矿产勘查和矿业权管理制度方面。2017年6月,财政部、原国土资源部印发的《矿业权出让收益征收管理暂行办法》(财综〔2017〕35号)对地勘单位从事矿业权出让产生了较大的影响。2019年4月,财政部、自然资源部再次发布《关于进一步明确矿业权出让收益征收管理有关问题的通知》(财综〔2019〕11号),对相关政策的执行进行了适度的调整。该政策的实施对矿业市场和地勘行业所带来的后续影响还将持续。

——在事企“分开”改革方面。2018年5月,中央全面深化改革委员会审议通过《推进中央党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管试点实施意见》,要求推进中央党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管试点,理顺中央党政机关和事业单位同所办企业关系,要求将事业单位所属企业的国有资本纳入经营性国有资产集中统一监管体系。该政策对地勘单位改革起到重要的指导作用,部分省(区、市)陆续推动属地管理的地勘单位事企“分开”改革,改变事企双轨混行体制。

2019年4月,中办、国办印发《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见》,对开展自然资源统一调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源整体保护、自然资源资产集约开发利用、自然生态空间系统修复和合理补偿、自然资源资产监管体系等方面提出了明确的任务和目标。

2019年,自然资源系统还陆续出台多个政策文件,如自然资源部办公厅印发的《关于做好2019年地质灾害防治工作的通知》(自然资办函〔2019〕547号)、《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》、中国地质调查局印发的《推进地质文化村(镇)建设总体工作方案(2019-2021年)》等。地方层面,如山东省自然资源厅联合其他七个部门印发的《关于进一步加强山东地质工作的意见》(鲁自然资字〔2019〕97号)。这些政策文件涉及产业发展方向和发展模式,为地勘单位融入自然资源管理、服务生态文明建设,推动产业转型发展提供了有利取土钻机契机。

二、地勘单位改革进展情况

(一)分类改革的阶段性任务基本完成

据经济研究院统计,截至2019年,属地化管理地勘单位中,除吉林、江苏两省未完成分类,内蒙古自治区暂缓分类,云南、四川、甘肃三省部分完成分类之外,其他省(区、市)属地化地勘单位的分类工作已经基本完成。中国冶金地质总局、中国煤炭地质总局、中化地质矿山总局等中央管理的地勘单位在国资委的统一管理推动下,按照建立现代企业制度的目标和思路,加快企业化改革步伐。

(二)分类完成后的体制机制改革持续深化

随着党和国家机构改革的陆续到位,事业单位改革也紧锣密鼓地展开。为适应新的自然资源管理体制和进一步做好支撑服务,各省(区、市)继续推动对地勘单位体制机制的深化改革。

北京市将市地质矿产勘查开发局更名为市地质矿产勘查院,同时将隶属关系由市政府直管调整为由市规划和自然资源委员会管理,其主要职能是为政府决策提供地学支撑。黑龙江省实施由省自然资源厅统一管理属地化地勘单位,并对省地质矿产局、煤田地质局、有色金属地质勘查局等进行优化整合,强化公益服务职能。湖南省政府合并重组省地矿局、省核工业地质局、省有色地勘局和省煤田地质局等四大局,成立湖南省地质院,作为省政府直属事业单位,并强化地调、地勘、地灾、地环等公益性职能。宁夏回族自治区地质局在与自治区煤田地质局机构整合的基础上(2018年宁夏自治区煤田地质局更名为宁夏自治区煤炭地质局,由自治区国资委管理调整为自治区地质局管理),2019年按照自治区党委和政府的要求,转为自治区自然资源厅管理,公益职能进一步强化,支撑自然资源管理的广度和深度进一步拓展。

(三)经营性国有资产集中统一监管加快推进

按照中央关于经营性国有资产集中统一监管的要求,2019年,黑龙江、福建、山东、湖南、重庆、四川、贵州、云南、青海、新疆等省(区、市)陆续启动或深化地勘单位企业剥离整合工作。山东省人民政府办公厅印发《关于进—步推进省地矿局等所属企业统一监管工作方案的通知》,对山东省地矿局所属地勘事业单位经营性国有资产划转工作进行细化,并改造企业接收管理平台;按照“稳妥推进、人随资产走”的原则,对山东地矿集团实施资产整合和优化重组。重庆市在对僵尸、空壳、低效企业关停并转的基础上,对剩余围绕地勘主业、有发展前景的企业进行整合,成立市地质矿产勘查开发集团有限公司。

贵州省委、省政府通过《关于同意〈关于推进省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管的实施意见〉的批复》(黔党办函〔2019〕22号),明确“省地质矿产勘查开发局所属企业、省有色金属和核工业地质勘查局所属企业、省煤田地质局所属企业由主管部门负责脱钩剥离,对保留的国有企业分别由各主管部门成立资产经营公司,实施统一管理,适时整合各主管部门资产经营公司组建企业集团”。新疆维吾尔自治区地矿局按照自治区政府统一部署和要求,提出组建新疆地矿投资集团的工作方案。随着事企“分开”改革的深入推进,地勘单位的功能定位也在进行一定程度的调整。

三、地勘行业发展成效

(一)围绕职能定位,产业发展更贴近社会需求

地勘单位能够正确认识当前的地勘经济形势,主动适应体制机制改革,以新思想和新思维面对不断发展变化的事物,将技术优势、产业发展和职能定位与政府所需、社会所求、民生所盼紧密结合,取得了较好的成效。如宁夏回族自治区地质局认真贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神,在保障乡村饮用水安全、培育特色农业产业、强化资源产业富民等方面,全力支撑脱贫富民战略实施。

河南、福建两省煤田地质局是省厅直属管理地勘单位,全面服务自然资源管理,支撑国土空间规划、山水林田湖草一体化保护和修复等工作。福建省地矿局充分发挥地质工作的技术优势,开展土壤污染调查、监测及修复、水土地质环境监测预警与信息服务、污染防控和污染源普查、矿山生态环境保护与治理等工作,并落实《福建省农业地质调查评价工作实施方案(2016-2020年)》,通过开展土地质量地球化学调查,服务特色现代农业发展。

重庆、四川等自然灾害频发地区,地勘单位与当地自然资源主管部门建立地质灾害防治长期合作机制。山东、福建等海洋大省,地勘单位积极发挥地质工作在海洋经济发展中的基础作用。

(二)保障资源安全,不断巩固找矿主力军作用

地勘单位积极支撑基础性、公益性地质工作,准确把握矿业市场趋势和“三调整一进军”的工作原则,为保障经济社会发展的矿产资源供给开展了大量的基础性工作。如福建省地勘单位开展基础性、战略性、紧缺性能源资源勘查,同时积极寻找地热、浅层地温能、干热岩等清洁、低碳、安全高效的能源资源。

新疆维吾尔自治区地勘单位抓住首批油气勘查区块公开向社会招标的契机,抢抓非常规能源勘查开发机遇,快速推进煤层气、页岩气、地热、油页岩、油砂矿勘查开发工作。湖北省地质局积极调整工作重点和业务方向,加大清洁能源、关键矿种、紧缺资源等领域的勘查力度。四川省地矿局围绕提高矿产资源的保障程度,致力于对四川省具有优势的贵金属、铜多金属、钒钛和稀土、锂辉石等战略性新兴矿产资源进行科学有序的勘探开发,积极参与钾盐以及页岩气、地热等清洁能源资源的勘查评价,为抢占战略性新兴材料工业领域提供专业技术支撑。

(三)立足城市建设,将地学支撑融入政府决策

福建省地勘单位围绕城市地质安全、地下空间资源、清洁能源开发利用和城市地质环境保护等,开展了城市岩溶调查、地下管线测量、城市地质调查评价、监测预警与综合信息服务,构建完成了三(四)维城市地质模型,更好地为城市地下空间资源开发利用及规划工作提供服务。

中化地质矿山总局大力拓展以岩土工程为主的地下工程建设业务,支撑地下管廊、海绵城市以及市政工程建设,并建立中化明达城市地质勘查研发中心等平台,构筑起服务城镇化建设的网络体系。

北京市地质矿产勘查院主要围绕京津冀协同发展战略、北京城市副中心建设等重大战略任务,建设了战略性资源安全保障工程、地质环境安全保障工程和地质资源环境承载能力监测预警平台,通过地质与信息技术的交叉融合,为政府决策提供实时支撑,为城市可持续发展提供基础数据。

(四)提升创新能力,核心技术优势进一步凸显

宁夏回族自治区地质局以航空遥感技术力量为基础,向有关部委争取高分辨率对地观测系统宁夏数据与应用中心的建设,实现了国产高分数据在宁夏的统一管理及推广应用。同时,依托高分宁夏中心,加强与北斗宁夏数据中心战略合作,形成了“两星”协同创新、融合发展,推动了宁夏卫星应用产业发展。

山东省地矿三院发挥钻探技术优势,将科钻品牌融入国家深地战略,与烟台市海洋发展与渔业局合作编制烟台市海域海底地质调查实施方案,与多个科研单位合作打造“产学研”平台,申报山东省海洋工程技术协同创新中心。

浙江省地勘局大力借助地质科技创新创业园(浙江省第一地质大队滨江基地),立足地质科技,紧紧围绕绿色勘查、清洁能源、生态修复、地灾防治、自然资源治理、乡村振兴战略等新需求新方向,以“地质+”和“+地质”的思维与方式,在矿产地质、生态地质、环境地质等领域创新创业。

四、地勘行业改革发展面临的主要问题

(一)矿产勘查市场投入急剧萎缩

近几年,地质勘查市场持续萎缩,尤其是矿产勘查市场投资呈断崖式的下滑趋势。根据全国地质勘查成果通报历年数据,矿产勘查资金投入从2012年的414.10亿元降到2019年的88.03亿元,跌幅高达79%;占比由2012年的81.2%降至2019年的51.1%。服务于生态文明建设的地质勘查领域投入呈上升态势,如水文地质、环境地质与地质灾害调查评价资金投入从2012年的26.76亿元增长至2019年的34.61亿元,涨幅近30%;占比由2012年的5.2%增长至2019年的20.1%。但目前服务于生态文明建设的地质勘查领域投入规模还不大,不能完全弥补矿产勘查收入大幅下降带来的影响。

从调研情况来看,新疆、内蒙古等资源大省同样面临矿产勘查投入持续锐减的困境。2019年上半年,新疆地质勘查工作投入资金总计29408.46万元,同比减少31.08%。其中,矿产勘查17375.7万元,占总量的59.08%,同比减少37.66%。内蒙古自治区近年来矿产勘查项目急剧萎缩,给地勘单位的发展带来较大的影响。从矿产勘查资金来源看,财政资金逐渐成为投入的主要来源;社会资金投入方面,由于当前矿产勘查法律法规及相关制度还不够健全,营商环境还有待改善,商业性矿产勘查市场发育程度还比较低,社会资金找矿的积极性不高。

(二)地质工作经费保障机制还不够健全

由于缺乏战略性安排,地方公益性地质调查和地质勘查工作缺乏经常性经费保障,在资金计划上没有经常性预算,严重影响了公益性地勘单位(尤其是公益一类地勘单位)的主体地位和公益性职能的发挥。部分公益二类地勘单位仍然提出给予原规模财政经费保障的诉求,主要原因在于政府购买服务机制还不够健全或与改革推进协调不足:如有需求的地质项目未被列入指导性目录,目录不够明细,标准不科学等。地质工作具有较强的专业性或局部垄断性,如没有科学的程序、方式和标准,在市场发育程度还不高的情况下,并不适宜简单地将其推入市场与社会力量公开竞争。

(三)经营性国有资产剥离还存在较大困难

从目前的改革现状来看,地勘单位改革并没有在事企“分开”的根本性调整上取得突破,地勘单位事企不分的情况依然存在,主要原因是经营性国有资产难以剥离。在编人员与非在编人员混岗导致人员安置分流困难,且事企“分开”后,人员互相调配受到约束和限制,这在一定程度上阻碍了人这一最重要的生产要素的合理调配。事业与企业在缴纳费用和养老待遇上的差距阻碍了地勘单位对经营部分的剥离。地质灾害治理工程施工、矿山生态修复、商业性矿产勘查等经营板块长期依托地勘单位事业主体占据的公共资源而发展,在目前地勘市场发育程度较低的现状下,这些经营板块一旦被剥离出事业主体,将很难单独在市场上生存发展。基层队(院)级地勘单位经营部分难以理清,并存在资产状况不良、管理水平不高等问题。

(四)产业转型升级仍存在供给侧结构性矛盾

地勘产业属于技术与资本密集型产业,具有较强的市场、政策和环境依赖性。当前,地质工作供给侧结构性矛盾依然突出,主要表现为传统矿产勘查产品供应过剩,新型资源环境类产品供应不足。从供给端而言,部分地勘单位提供的地质勘查产品相对单一,难以满足生态文明建设和经济社会发展对地质工作的强劲需求,地勘单位的有效供给不足。

从需求侧来说,环境地质、农业地质、灾害地质和城市地质等领域潜力很大,新兴战略性产业所需矿产勘查刚刚起步,在这方面有大量地质工作要做。供给侧结构性矛盾的主要原因是地质勘查产品供给与市场需求的不匹配、不协调、不平衡,突出表现为供给不能适应需求的重大变化而做出及时调整。此外,地勘单位探索产业转型升级的模式并不具有广泛的普适性,很多时候只是为了应对短期发展困难而被动选择的。因此,还需要进一步探索供给侧与需求侧有机衔接的长效机制,形成可复制、易推广的经验做法。

(五)地勘单位自身发展能力还有待进一步提升

从调研情况来看,装备水平偏低、人才短缺、创新能力不足已成为地勘单位能力提升的三大瓶颈因素。大多地勘单位的设备仪器得不到及时更新,高精尖设备更是缺乏。地质勘查现有设备原值253亿元,根据可比口径,2019年,地质勘查专用仪器设备净值116.92亿元,较2018年减少4.92%,设备新度系数仅0.46。受作业环境艰苦、待遇水平偏低、地勘项目萎缩等多种因素影响,地勘单位难以吸引优秀人才,人才结构不同程度地出现失衡。如新疆维吾尔自治区煤田地质局2013年~2017年招收大专院校毕业生152人,期间调动或离职人数85人,流失人员占比高达55.9%。

在地勘经济黄金十年期间,我国矿产勘查投资较为充足,地勘单位过于依赖矿产勘查业务,再加上长期以来以财政资金为主要收入来源的机制影响,导致部分地勘单位产业结构单一、服务领域狭窄,竞争取土钻机意识薄弱、缺乏创新思维,生产效率难以提升,尤其是在“政、产、学、研”创新资源整合上还需要进一步加强。

| 我要评论: | |

| *内 容: |

|

| 验证码: |

|

返回列表

返回列表

共有-条评论