摘要 : 技术导则对污染土壤原位修复技术效果评估给出了一些原则性指导意见,总体上要求水平方向采用系统布点法,垂向采样点之间距离不大于3m,提出在修复效果的薄弱点进行判断布点。

1.加强原位修复技术布点技术要求的操作性。

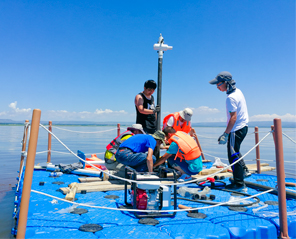

技术导则对污染土壤原位修复技术效果评估给出了一些原则性指导意见,总体上要求水平方向采用系统布点法,垂向采样点之间距离不大于3m,提出在修复效果的薄弱点进行判断布点。根据上述方法,粗略估算一个点位代表的土方量约为4800m3,与技术导则提出的异位修复后土壤效果评估时一个点位代表500 m3土方量相比,前者明显宽松。受土壤质地、水文地质情况、修复技术选择、修复设施运行等多种因素影响,原位修复效果的差异性较为明显,效果评估布点密度上理应更密集一些。土壤钻机

笔者建议,应根据不同类型的原位修复技术有针对性地制定效果评估技术规定,加强原地原位修复策略下效果评估采样方法、布点密度和判定标准等内容的研究,细化规定,增强实际操作性和有效性。

2.鼓励利用差变系数合理确定采样单元的大小。

针对修复后的土壤,导则提出原则上每个采样单元不应超过500m3。为了更加科学、合理和经济地确定采样单元大小,导则中提出也可以根据修复后土壤中污染物浓度分布特征参数计算修复差变系数。但实际工作中,效果评估单位往往直接采用导则提出的基础性经验值,这样既降低了合理性和针对性,也可能造成成本上的增加。土壤钻机

为此,笔者建议,加大对计算修复差变系数的宣传,使大家更好地认识该方法的优点,鼓励各省在开展效果评估过程中更加注意利用计算差变系数方法合理确定采样单元的大小,而不是千篇一律地采用同一个数值。

3.优化特定情况下固化/稳定化技术效果评估的操作方法。

为了评估固化/稳定化技术的长效性,技术导则提出需要采集并检测4个季度、4批次的样品。现实中有一类情况是异位固化/稳定化修复后实施原位回填,由于受到场地空间和工期的限制,上述要求难以实现。

笔者建议,可采取一批次效果评估合格后即可回填的做法,回填后再根据实际情况加大抽检力度,从而在技术效果和实际工程需要中找到平衡点,增加可操作性。

4.进一步明晰潜在二次污染区域的范围和区域分析检测指标确定要求。

技术导则未明确潜在二次污染区域边界范围的划定方法,但二次污染区域范围的大小直接影响着布点数量和区域评估不合格时的整改问题。

为此,笔者建议,进一步细化二次污染区域范围划定的技术方法。二次污染区域修复效果的评估指标不仅要考虑地块的特征污染物,还要考虑二次污染区域内形成的中间产物、使用的化学药剂等。比如,施工作业区域效果评估的检测指标还需考虑与施工作业相关的特征污染物,土壤养护区需要考虑投加药剂类型后形成的潜在污染物,发生化学氧化还原反应的区域需要考虑化学反应的中间产物形成的污染物等。建议导则再进一步明确不同类型的二次污染区域检测指标的类型,以提高操作性。

5.进一步探索合理分区下的效果评估与土地的开发利用。

根据现有技术导则,污染土壤清挖并采取异地或异位修复时,清挖后形成的基坑即便通过了效果评估,在整体地块未能退出省级风险管控与修复名录前,仍不能进行开发利用。但在实际工程中,基坑开发利用的时间迫切性非常突出。

笔者建议,在加强生态环境部门监管的前提下,积极探索污染地块内分区块、分步开发利用的可行性。对已有效切断污染途径,且在风险管控或修复后达到修复目标的区块,对清挖出来的污染土壤实施有效监管并在预期时间内可完成治理修复的情况下,允许该区块土地进行开发利用,从而增强环境修复与经济发展之间的协调性。土壤钻机

| 我要评论: | |

| *内 容: |

|

| 验证码: |

|

返回列表

返回列表

共有-条评论