摘要 : 柱状底泥钻机采集无扰动柱状样品的核心是通过精准控制钻进过程、优化取样装置设计,最大限度减少对底泥自然结构、物理性质(如密度、孔隙度)和化学组成(如污染物分布)的破坏。

柱状底泥钻机采集无扰动柱状样品的核心是通过精准控制钻进过程、优化取样装置设计,最大限度减少对底泥自然结构、物理性质(如密度、孔隙度)和化学组成(如污染物分布)的破坏。其具体过程可分为以下关键步骤和技术要点:

一、前期准备:针对性适配采样需求

无扰动采样的前提是根据底质特性(如黏土质、砂质、有机质含量、是否含砾石)和研究目标(如样品长度、分辨率)选择合适的设备参数,避免因设备不匹配导致扰动。

取样管选择:

取样管是直接接触底泥的核心部件,需满足:

材质与内壁处理:多采用内壁光滑的不锈钢或聚四氟乙烯材质,减少与底泥的摩擦剪切力(避免样品被 “刮擦” 变形);

刃口设计:取样管底部通常有锋利的斜角刃口(如 45° 锐角),降低插入底泥时的挤压阻力,减少对周围底泥的 “推挤扰动”;

长度与直径:根据采样深度需求(如 0.5-10 米)选择对应长度的取样管(常见 1-3 米),直径通常为 5-10 厘米(直径过细易导致样品压缩,过粗则难以控制垂直度)。

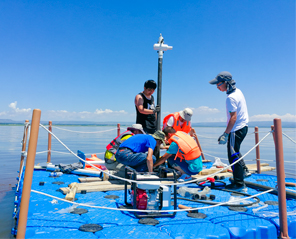

采样点定位:通过 GPS 或声呐确定采样点后,需确保钻机垂直对准采样点(倾斜会导致样品分层偏移),浅水区可通过三脚架固定,深水区则依赖钻探平台(如船只)的稳定系统。

二、钻进过程:低扰动切入底泥

钻进是避免扰动的关键环节,核心是 **“缓慢、平稳、低冲击”**,避免底泥因外力挤压、剪切或振动发生结构破坏。

垂直钻进控制:

钻机通过液压或机械调平系统保持钻杆垂直(垂直度偏差需<1°),防止取样管倾斜导致样品 “侧向挤压变形”(如砂质底泥易因倾斜产生层理错乱)。

钻进动力与速度控制:

对松软底泥(如湖泊淤泥):多采用 “重力辅助钻进”,仅依靠取样管自重(或轻微附加压力)缓慢下沉,避免机械动力强行推挤;

对稍硬底质(如黏土质):使用低转速(<30 转 / 分钟)旋转钻进,或液压缓慢加压(压力<底泥抗压强度的 1.2 倍),减少 “冲击扰动”(如避免底泥因瞬间压力过大被压实)。

三、取样管取芯:完整捕获自然层理

当取样管切入底泥至预定深度后,需通过特殊结构设计确保样品完整进入管内,且不被水流或外力冲刷破坏。

样品导入与密封:

取样管顶部通常配备 “单向排气阀”,钻进时管内空气可排出,避免形成气压阻碍样品进入;

部分取样管底部设有 “瓣阀” 或 “活塞式密封装置”:当取样管到达深度后,通过钻杆提拉活塞,管内形成负压,将底泥 “吸入” 管内;提升时瓣阀自动关闭,防止样品因重力脱落或被上层水冲刷。

减少内壁摩擦:

取样管内壁需经过抛光处理,或涂抹惰性润滑剂(如硅油),降低底泥与管壁的摩擦力 —— 若摩擦过大,底泥可能被 “拖拽” 变形,导致层理断裂。

四、提升与取样:避免二次扰动

样品进入取样管后,提升过程的稳定性直接影响是否保持 “无扰动” 状态。

平稳提升:

采用匀速(通常<0.5 米 / 秒)、无振动的提升方式(如液压缓慢提拉),避免因剧烈晃动导致管内样品分层错乱(尤其对砂质或松散底泥,振动易引发颗粒重新排列)。

现场样品保护:

取出取样管后,需立即用橡胶塞密封两端(防止空气进入氧化或水分蒸发),并标记样品上下方向(确保后续分层分析时层理顺序正确)。若样品过长(如>1 米),需用特制衬管(如 PVC 管)从取样管内 “推挤取出”,避免直接拉扯导致断裂。

五、关键技术:为何能实现 “无扰动”?

柱状底泥钻机的核心优势在于通过 **“被动取样” 替代 “主动破碎”**:

与传统冲击式钻机(通过锤击破碎底泥)不同,其取样管通过 “切入 - 吸附” 原理取芯,对底泥的机械扰动仅局限于取样管外壁的微小范围;

针对特殊底质(如含砾石、植物根系的底泥),部分钻机配备 “可伸缩式刃口”—— 遇到硬物时刃口收缩避开,减少强行切割导致的样品挤压。

示例:湖泊底泥无扰动采样场景

在湖泊富营养化研究中,需采集 1 米深的底泥柱以分析不同年代的污染物沉积。操作时:

钻机通过船只定位,调平后将直径 8 厘米的不锈钢取样管垂直对准采样点;

依靠取样管自重(约 50kg)缓慢下沉,30 分钟内切入 1 米深底泥(黏土质底泥);

提拉顶部活塞,管内形成负压,底泥完整进入管内,底部瓣阀自动关闭;

液压系统以 0.3 米 / 秒速度平稳提升取样管,取出后可见样品层理清晰(深色腐殖层、浅色黏土层界限分明),无压缩或断裂 —— 此时即为合格的无扰动柱状样品。

通过以上步骤,柱状底泥钻机可有效保留底泥的自然状态,为环境监测、古环境重建等研究提供可靠的原始数据。

| 我要评论: | |

| *内 容: |

|

| 验证码: |

|

返回列表

返回列表

共有-条评论